01

人形机器人概览,投资前景广阔

机器人概述:应用场景逐渐泛化,且由“自动”向“智能”演进

机器人是具备一定程度自主能力的可编程多功能操作机。根据美国机器人协会,机器人是一种可编程和多功能的操作机,或是为了执行不同任务而具可编程动作的专门系统。

机器人的应用场景逐渐泛化,覆盖更多客户。最初的机器人的核心功能是替代人进行重复的、危险的工作,同时提高效率与精度;之后以“服务人”为功能的机器人走入人们的眼帘,用于迎宾接待等与人类距离更近的场景,娱乐/扫地机器人等大规模进入家庭;接着其高精度的特性被用于物流、医疗,自动取件、辅助护理机器人开始出现。

机器人逐步由“自动化”向“智能化”演进。机器人的发展经历了三代的演进,第一代为程序控制机器人:通过编程或示教将动作指令输入机器人中,而由于缺乏外部传感器,机器人只能刻板地完成程序规定的动作,一旦环境情况略有变化,机器人的工作就会出现问题;第二代为自适应机器人:其带有视觉、力觉等传感器,能据传感器获得的信息调整工作状态;第三代为智能机器人:其拥有更丰富的传感器,不仅能获取并处理外部综合信息,甚至能据此自己制定行动目标,其智能主要体现在感知交互、独立决策、自我优化三个方面。

机器人可分为工/服二类,人形机器人更偏向服务机器人

机器人一般分为工业机器人、服务机器人两大类,对应着不同的应用场景与结构要求。IFR将机器人分为工业/服务机器人两种大类,前者“运用在工业自动化中,以自动化控制、可编程、多功能、三轴以上为特点,基于搬运、焊接、喷涂、装配等不同用途装配特定的末端执行器”。后者则为半自主或全自主工作的机器人,它能完成有益于人类的服务工作,但不包括从事生产。

自动化、消费升级不断扩展着对两类机器人的需求,且服务机器人市场规模的增速更大。数据受限,工业机器人的市场规模使用“年安装量”衡量,服务机器人则使用“年销售量”衡量,口径不一,但能大抵反映出两类机器人的规模增速。

按照工作类型划分,搬运、焊接工业机器人年安装量最高。按照工作类型,工业机器人可分为:搬运、焊接、组装等几类,根据IFR,搬运、焊接机器人的全球年安装量最高,这体现出这二者在不同行业都将用到,且相关技术较成熟。

工业机器人主要应用领域:以电子、汽车等大批次、高精度、标准化的作业场景居首。工业机器人负载大、精度高、前期固定成本高,故在需要进行大批次、标准化作业的领域中更受欢迎。根据IFR,工业机器人在电子、汽车行业的安装量最高。例如特斯拉、上汽工厂的自动化率都已非常高,依靠机械臂即可完成绝大部分车身组装工作。但应注意到,汽车行业新安装机器人数近年逐年递减,这可能说明这一行业的自动化水平接近瓶颈值,未来增量空间较少。

02

人形机器人市场规模预测

阶段一:特斯拉汽车工厂、发烧友、高端消费者创造需求

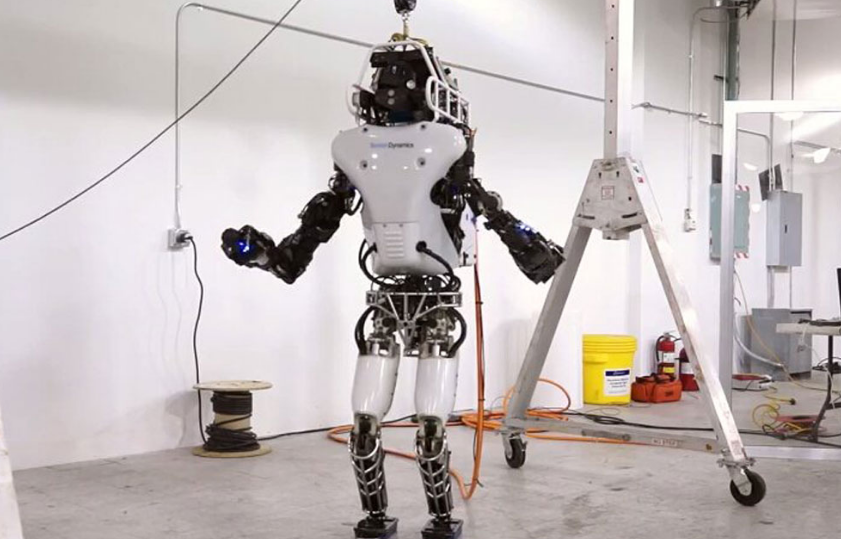

2-3年内,囿于技术不成熟,人形机器人在B端难有明晰应用场景,且未量产的价格对C端用户恐较难接受。第一,ASIMO、Atlas、Tesla、小米、优必选发布的机器人侧重于其运动能力,对其手眼协同执行生产任务的能力未过多描述,这意味着短期内其难以走入工厂大规模补充劳动力。从技术看,当前人形机器人还只能基于固定规则运动,即使投入生产性工作,亦只能局限在有限动作与场景,而这又与对人形机器人“跨场景灵活工作”的期望相悖,尚待控制算法的进一步成熟。第二,当前人形机器人服务能力主要体现在讲解引导、表演方面,还无法较好地完成家务,在家庭场景其与智能音箱的功能更为相似,再加之价格较高,C端用户在短期内可能不会大量接受。

阶段二:进入商业服务、工业制造场景,且家庭场景渗透率提升

技术的完善助力机器人填补制造业用工缺口。阶段二,机器人的运动控制能力、续航持久性得到提升,得以发挥优势,承接制造业中跨场景的工作。据《制造业人才发展规划指南》,至2025年我国制造业将有3,000万的人才缺口,占全球缺口的主要份额。假设人形机器人售价为37万元,且2026-2030年在制造领域人形机器人对人工的新增渗透率相同。预计阶段二中人形机器人对人工的累计替代率分别为9%、11%时,2030年新增渗透率分别为1.8%、2.2%,创造的市场规模分别为1,998、2,442亿元。

阶段三:家庭普及度进一步提升,承担陪伴、照顾功能

受益于AI技术发展,人机交互进一步提升,能承担陪伴、照顾人的功能,在有孩子与老人的家庭中渗透率进一步提升。在第三阶段AI技术进一步成熟,助力机器人更好地回应人的情感需求。与此同时,机器人的自主程度进一步提升,能够通过观察人的体征与行为而自主作出帮忙倒水/送药/发起对话等决策,实现呵护人的功能。市场规模预测:2035年,假设人形机器人价格为20万元,且照顾、陪伴功能分别为美国/欧洲/亚洲市场累计新增了5%/7%/4%的渗透率,即单年渗透率分别为1%/1.4%/0.8%。在较悲观/中性/较乐观的场景中,家庭场景的市场规模将分别达到3.00万亿/3.66万亿/4.26万亿元。阶段三中工业、场景的市场规模也还可能上升。本报告主要考虑机器人交互性、自主性提升为家庭场景创造的规模,故认为工业/商业规模与阶段二同。

03

人形机器人产业链梳理

感知、运动、交互为三大模块,关节技术占价值量大头

减速器、电机、控制器、传感器为核心零部件,前两者构成机器人的关节,在价值量上占据大头。从功能而言,上述四个零部件在硬件层面保障感知、运动、交互三大功能的实现;从价值量而言,减速器、伺服系统、控制器占据工业机器人价值量的70%,同时人形机器人与服务机器人类似,具有更多传感器,故传感器的价值量也随之上升。

视觉传感:自动驾驶技术、计算机视觉技术能为机器人带来助益

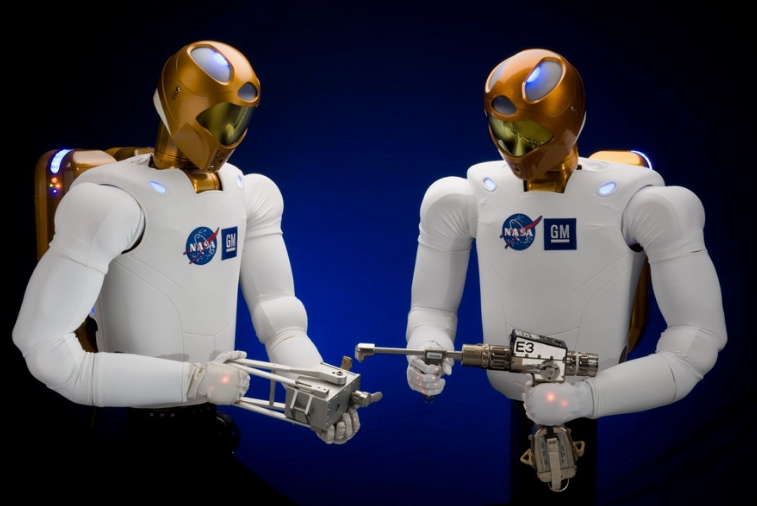

机器人的传感器分为内部传感器与外部传感器。内部传感器负责检测机器人的姿态、运动状态,如速度/加速度传感器、指尖的力矩传感器等;外部传感器的功能在于感知周围环境、识别目标对象等,包括视觉传感器、听觉传感器、触觉传感器(检测外部对机器人的作用力)等。环境感知、运动控制甚至人机交互这三大核心功能均以视觉传感为基础。相较工业机器人,人形机器人搭载更多的视觉传感器,这帮助其识别外部环境,进而做出行为决策,比如智能避障、路径规划。此外,视觉传感帮助机器人识别对象、“看到”人的表情与动作,以此更好地进行人机交互。可以说,人形机器人的运动控制、人机交互均以环境感知为基础,其中又以视觉传感器为关键。

控制器:控制算法为技术核心,人形领域有望缩小国内外差距

控制器是机器人的“大脑”,是运动控制的中枢。它接收来自内外部的传感信息,分析决策,并向关节伺服系统发出行为指令。控制器产业链上游是PCB面板、IC芯片、晶体管等零部件生产,中游是控制器本体制造,下游是机器人、半导体厂商。控制算法为技术核心,知名机器人厂商一般自研控制器,国产化率低。

除高性能芯片外,控制器所需硬件各厂商相差无几,主要差距在于软件:一方面是控制算法的性能与稳定性,另一方面是工业机器人大都搭配公司自己开发的软件环境和编程语言。因此,知名机器人厂商大都自研控制算法与控制器,不假外购,故控制器市场格局与机器人本体的市场格局相似。国内自主品牌在中国控制器市场未有市占超过3%的公司,竞争力不强。

返回顶部