2022年10月29日,韩国首尔龙山区梨泰院一带发生大规模踩踏事故,截至10月31日当地时间18点已造成154人死亡(包括4名中国公民),引发高度关注。此次严重事故,是近年来大城市公共场所安全事故的一个缩影,它再次表明:如何统筹城市发展与安全,优化城市风险治理,已成为迫在眉睫、无可回避的重大问题。

城市的智能化水平也是城市发展水平与核心竞争力的重要体现。习近平总书记考察时强调:“运用大数据、云计算、区块链、人工智能等前沿技术推动城市管理手段、管理模式、管理理念创新,从数字化到智能化再到智慧化,让城市更聪明一些、更智慧一些,是推动城市治理体系和治理能力现代化的必由之路,前景广阔”。

值得庆幸的是近年来随着5G、人工智能、物联网等新兴技术的发展,智慧城市建设步伐加快。城市道路更加智能,自动驾驶出租车、无人收费停车走入现实;城市政务管理更加便捷,“网上申请”成为办理常态;智慧园区效率提升,企业、政务、生活服务形成息息相关的综合体……

智慧城市的核心,在于运用物联网、云计算、大数据、空间地理信息集成等新一代信息技术,带动城市规划、建设、管理和服务智慧化发展,提升城市运行效率。据中国智慧城市工作委员会数据显示,至2022年,预计中国智慧城市市场规模达到25万亿元,较2016年翻20倍,中国智慧城市市场容量已成为万亿级蓝海赛道。

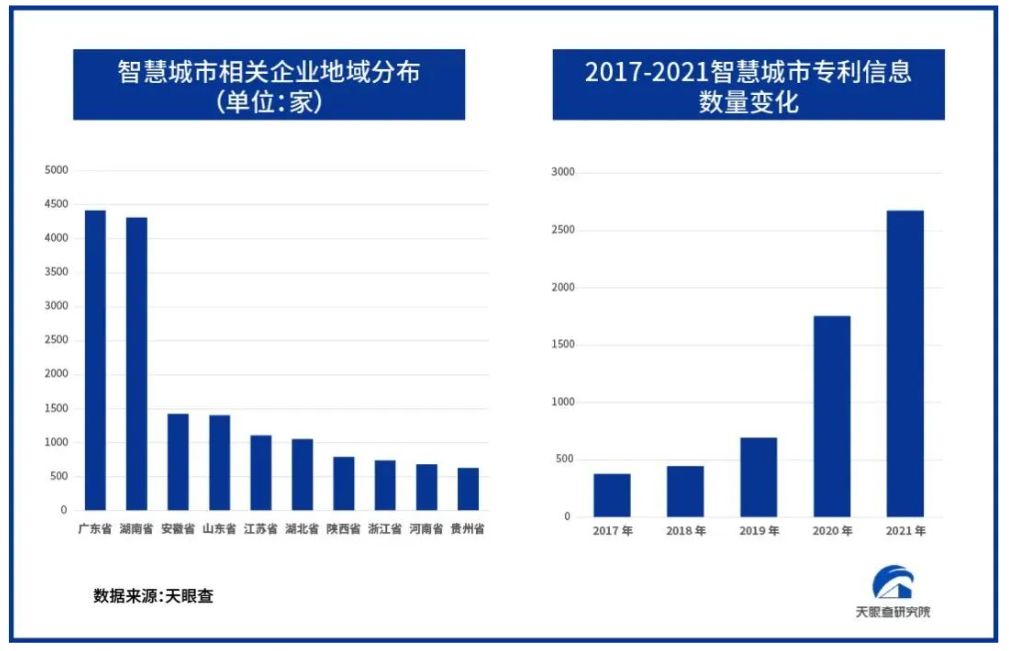

近日,天眼查发布《2022中国智慧城市建设发展洞察报告》(以下简称《报告》)。报告显示,专利数据与市场规模数量,与智慧城市发展阶段呈现正相关,2017-2021年,智慧城市相关专利信息数量复合增长率达62.7%,2021年智慧交通融资金额超180亿元,为5年来最高。北京、上海在智慧交通领域取得显著成果;成都、杭州与长沙因地制宜开展智慧城管建设,有效提升了城市社会生产与管理效率。

科技赋能城市空间治理,打造智慧城市

“十四五”规划纲要指出“加快数字化发展,建设数字中国”,从顶层设计、财政资金、项目规划,为智慧城市发展提供支持。回溯智慧城市的发展,2015年称得上中国智慧城市的“起飞点”,截至2020年12月,已有900余个城市展开智慧城市试点工作,其中广东、湖南、安徽三地,智慧城市相关企业数量位列全国前三。

二十大报告强调,加快实施创新驱动发展战略,加快实现高水平科技自立自强,以国家战略需求为导向,集聚力量进行原创性引领性科技攻关,坚决打赢关键核心技术攻坚战。随着我国智慧迅速发展,智慧城市相关专利申请数量呈现增长趋势。相关数据显示,2022全国上半年发明专利超过77万件,总体授权率为50.37%,知识产权推进力度高涨。针对智慧城市相关专利,报告显示,2017-2021年,智慧城市相关专利信息数量复合增长率达62.7%,为智慧城市从顶层设计到场景落地打好发展基地。

专利的授权认可不仅彰显了企业技术实力,更增强了企业的核心竞争力,更代表着企业所处城市的科技水平。智慧城市相关科创板企业的不断涌现,为智慧城市提供了技术支持、产品与信息服务等底层支撑。报告显示,北京、上海、杭州、成都、长沙等地科技创新潜力显著,科创板企业涉及领域包括智慧交通、智慧医疗、智慧电力、智慧水务、智慧物流等,助力数字政务、数字生活等数字化落地应用进程。

城市数字化浪潮席卷下,交通管理与服务面临更高要求。交通领域一直都面临着需求跟供给之间的矛盾,路不够,车多,运力不够,人多。智慧交通将构建人、车、路、云、网相结合的交通生命体。要大力发展智慧交通,推动大数据、互联网、人工智能、区块链、超级计算等新技术与交通行业深度融合,推进数据资源进一步赋能交通发展。市场刚需促进产业发展,报告显示,2021年智慧交通融资超180亿元,为5年来最高。

近年来,新基建和智慧交通已在北京、上海等一线城市成熟应用。北京在5G、车联网、工业互联网等新基建投资增长26.4%,其中,北京5G基站总数已经达到6.3万个,位列全国第一。智慧交通方面,北京亦庄经济开发区设立了首个智能网联汽车政策先行区,实现自动驾驶出租车、无人配送、无人零售和微循环接驳等八大类城市应用场景,打造区域级“车路云一体化生态系统”,统筹智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展,为首都高精尖产业发展注入新动能,为行业发展持续贡献“北京经验”。

上海城市数字化转型“十四五”规划提到,将在2035年建成具有世界影响力的国际数字之都,城市数体将具备经济、生活、治理数字化“三位一体”的特点,实现政府、市场、社会“多元共治”的城市数治,全面重塑城市数字化转型。报告显示,至2021年末,上海在制造、医疗、教育等十大领域累计推进700余项5G应用项目,加快推进城市运行“一网统管”。在智慧交通领域,上海浦东新区张杨路落地“聪明车”+“智慧路”组合,居民只需扫描二维码即可享受停车服务,驶离后5分钟将会收到订单信息,实现无人收费自动化停车。

数字特色智慧城管“因地制宜”,解决诸多难题

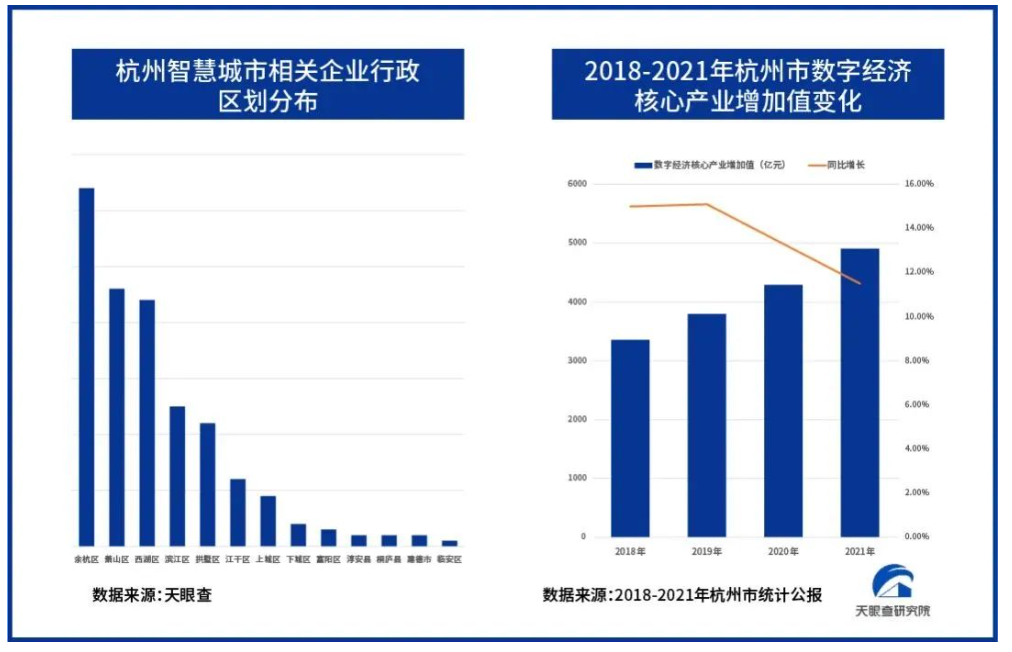

基于“互联网+政务”模式与新技术加持,报告显示,杭州、成都、长沙因地制宜,在智慧城管领域实现特色化场景落地。

杭州着力建设“城市大脑”城管系统,打造“全国数字经济第一城”。报告显示,杭州2021年以新产业、新业态、新模式为主要特征的“三新”经济增加值占GDP的36.2%。智慧城管解决了杭州城市管理诸多难题:“无杆”支付和“便捷泊车”有效疏解西湖周边的长期拥堵;智慧灯杆助力湖滨步行街实现安全管控和高效治理,“网事警情”联动治理智慧系统,实现多警情分析与统管。

成都作为智慧之都、宜居之城,如今正在积极构建“智慧蓉城。2021年,成都斩获“世界智慧城市大奖·宜居和包容大奖”全球冠军。报告显示,成都近七年智慧城市相关新增注册企业复合增长率达39%。针对各类“城市病”问题,成都创新推行网络理政,实现政务服务事项“最多跑一次”、“网上可申请”。“天府市民云”服务突破2.6亿人次,全市二、三甲医院和80%以上基层医疗卫生机构实现远程诊疗。

长沙持续构建“一脑赋能、数惠全城”运行模式,报告显示,自2019年启动5G建设以来,长沙已累计建设基站超4.2万个,基本实现长沙核心城区和重点区域、典型场景以及长望浏宁主城区5G网络连续覆盖。岳麓区引领长沙智慧城市建设,相关企业830家,数量位列第一。“2021智慧城市案例TOP10”榜单中,“长沙城市超级大脑”排名全国第四,目前,长沙“城市超级大脑”已在政务、旅游、医疗、党建等重点领域均已有较为成熟的应用,使“智慧愿景”从理想照进现实。

智慧城市的构建,多方主体在路上

城市智能化首要任务是聚集、打通与分享城市大数据。利用城市大数据的规模、质量和应用广泛优势,可以挖掘和释放出其潜在的巨大社会价值和经济效益,有效提升城市竞争力。

对政府而言,城市大数据提升治理能力。各部门数据通过互联互通,可以提高协同办公能力和办事效率,降低管理成本。通过对城市地理、气象、环境等自然信息和经济、社会、文化、人口等人文社会信息进行挖掘,不仅可以为城市规划提供支持,还可以提高基础建设、交通管理、公共服务、社会安全等城市治理具体方面的科学性、前瞻性。城市大数据可以向人工智能提供丰富的关联关系,通过学习、挖掘与推理汇聚成新知识。运用城市大数据,通过定量化分析和定性化判断实现对城市发展的诊断和评估,可为有效处理复杂社会问题提供新方法。

对居民而言,城市大数据提供便民服务。它可以提供个性化服务,智能化管理日程事务、个人健康、安全起居,还可优化购物、旅游体验等。同时,城市大数据使公共服务与个体生活结合得更加紧密。在医疗卫生、教育培训、交通、安全等领域提升信息查询、内容分发、移动支付等应用水平。城市智能化将人们“简单平面”生活转向“多维互通”,让城市更好地服务百姓工作生活。

对企业而言,城市大数据推动经济运行。生产要素网络化共享、集约化整合、协同化开发利用,促进生产原料、技术、人才、资金流动模式创新和商业模式创新。比如企业利用城市大数据发现产品创新、技术合作、供应链优化、人才发掘等方面的优秀合作者,促进业务创新增值,不断催生新业态,形成新的增长点。

返回顶部